撰文:刘红林律师,上海曼昆律师事务所

某安用户面临天价律师费?

今天有网友分享给红林律师币圈一起吃瓜事件,让人觉得确实奇葩。

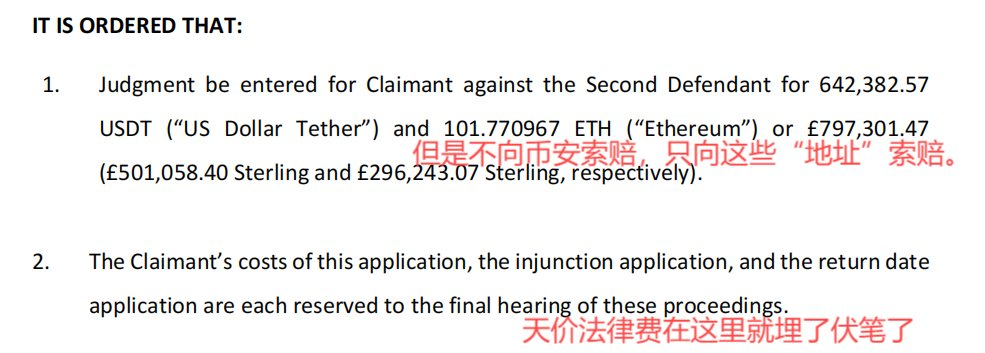

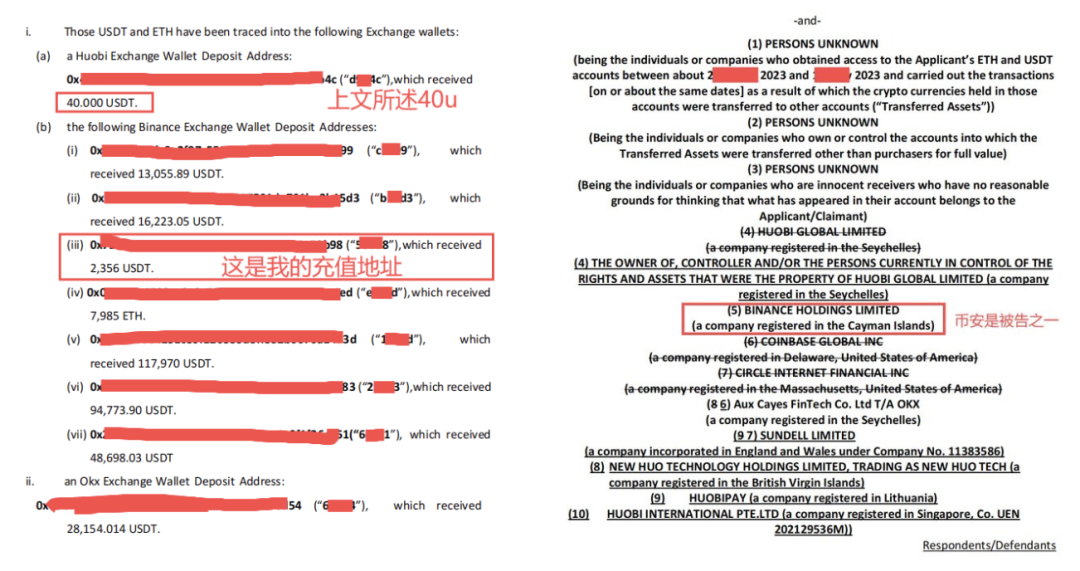

故事的大概是这样的。一个从 ICO 开始就一直正常使用某安的用户,在今年 3 月 15 日,其某安账户突然被冻结,按照该网友的说法,某安并未告知具体原因。4 月 15 日,某安法务部门发来一封邮件,附带了一份 I 先生在英国起诉该网友和其他几个某安地址的判决书。

根据判决,I 先生在去年 3 月和 5 月被黑客盗走约 100 万 USDT 和 ETH,其中 2356 USDT 于去年 6 月 23 日转到了该网友的某安充值地址。某安通知该网友将划扣这 2356 USDT,并建议他寻求专业法律建议。判决已下,该网友能做什么呢?在没有任何通知的情况下,他已经错过了应诉的机会,只能接受现实,认赔 2356 USDT。

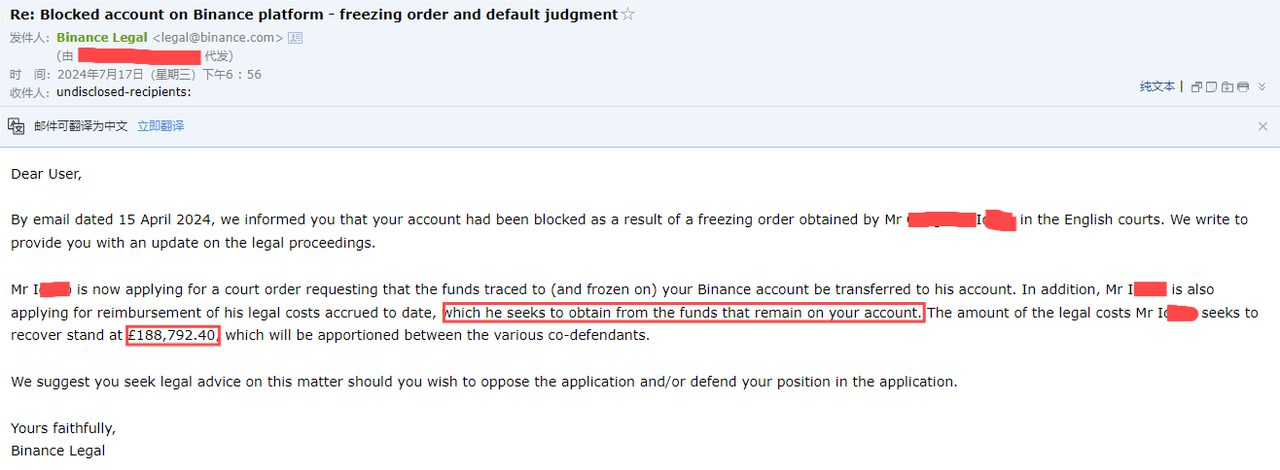

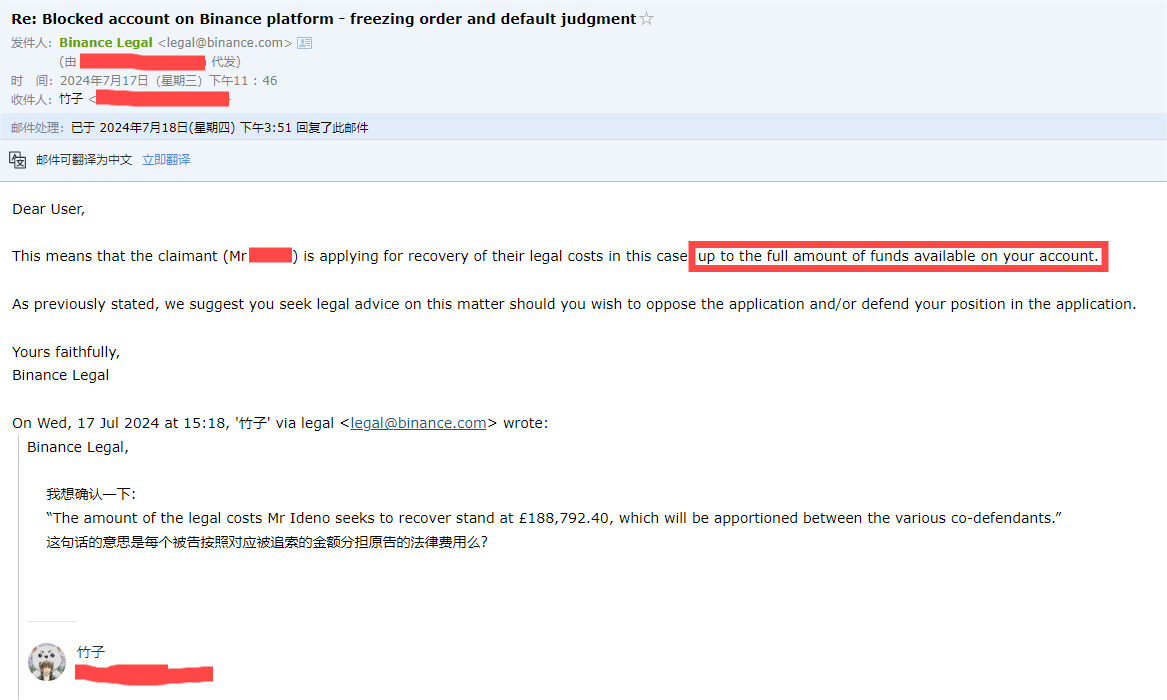

账户恢复正常后,该网友提走了大部分资产,只留下约 5 万 USDT。然而,随着使用正常,他又陆续充值到 9 万 USDT。就在几天前,该网友的某安账户再次被冻结,某安法务部门通知他,I 先生要求这些被关联的充值地址共同承担 188792.4 英镑(约 25 万 USDT)的法律费用。某安的法务部门表示,如果无法承担这笔费用,该账户中的所有可用资产都可能被划扣用于支付这笔天价律师费。

面对如此高昂的费用和某安法务的通知,该网友感到无比震惊和生气。因为他根本不知道自己被起诉,更没有机会进行辩护。在该网友看来,某安的不作为和缺席出庭直接导致了这笔巨额费用的产生,却要用户来承担全部责任。

谁应该为律师费买单?

通过现有的网友分享的材料,我的个人理解是:用户某笔充值涉诈,被受害人通过链上追踪的方式,发司法协查给到某安,某安配合冻结账户直到判决下来协调用户资产退赔。到这一步,这剧情也算是合情合理(涉诈资金通常当事人都会自认倒霉退回)。但案件输了,要让用户分摊律师费,这剧情多少就有点离谱了。

在行业愈发提倡合规发展的今天,作为行业中流砥柱型产业,中心化的虚拟货币交易所可谓是身先士卒。大多数大型交易所,如某安、Coinbase 等,都已经建立了完整的合规团队,专门负责处理与执法机构的合作。因为身边有不少在交易所法务岗位的朋友,所以红林律师大致了解交易所法务部门是如何配合执法机构的工作的。

通常情况下,当执法机构发出信息或资金冻结请求时,交易所合规团队会立即接收并审查相关请求的合法性和合理性,确保符合当地法律法规要求。在核查确认后,交易所会配合执法机构的要求,冻结相关账户或提供所需信息。同时,交易所会通知受影响的用户,告知其账户被冻结或信息被请求的原因和后续步骤,并与执法机构保持持续沟通,及时回应新的信息请求和协助调查工作。

这种配合执法机构的操作流程是交易所合法合规运营的一部分,整体来说也没有什么毛病,所以当这位网友将自己的遭遇分享出来的时候,我多少也是有些犯嘀咕的,原因很简单,作为行业头部机构,按理说在内部法务合规流程上不应该会有这么大的纰漏。至少有几个关键性的问题我们需要理清楚。

- 通知和透明度:为何原告在去年就已经发起诉讼,而作为被告的用户却在判决之后才得知?某安作为平台方,是否应该在收到诉讼时立即通知用户,让用户有机会应诉?

- 应诉和法律费用承担问题:普通用户面对跨国诉讼,往往难以应对。某安是否应该在用户被起诉时提供必要的法律支持?在用户缺席应诉的情况下,产生的高额法律费用应由谁承担?某安作为平台方,是否有责任帮助用户应对这种情况,而不是简单地转嫁费用?

- 用户资产保护:某安是否有权在未经用户同意的情况下,划扣账户内的资产用于支付法律费用?平台方在面对跨国诉讼时,如何更好地保护用户的资产安全?

在红林律师撰写本篇文章的时候,也看到了某安交易所客服的主动了解情况。或许想了解事情的完整情况,我们要等官方的更多信息披露和解释了,否则确实会让一些不明真相的用户感到恐慌。

合规完善建议

作为 Web3 行业的合规律师,看到类似这样情况的发生,我们下意识的动作是,作为一个主打合规的虚拟货币交易所,遇上类似的情况,应该怎么做,才能在配合执法机构执法的同时,切实保护好自己用户的权益?或许如下几个方面是可以供大家来讨论和参考的。

- 加强通知机制:交易所应在收到任何针对用户的诉讼时,第一时间通知用户,让用户有机会进行应诉。可以参考电商行业的一些操作方式,比如通过多渠道(邮件、短信、平台通知等)及时告知用户诉讼相关信息,确保用户在第一时间了解到案件进展。

- 法律支持:交易所可以考虑为用户提供基本的法律支持,特别是在跨国诉讼中,帮助用户理解和应对复杂的法律程序。交易所可以建立法律援助基金,帮助那些无法承担高额法律费用的用户。可以考虑引入第三方法律服务平台,与专业律师事务所合作,为用户提供免费或优惠的法律咨询服务。

- 反洗钱和 KYT 义务:交易所应加强反洗钱(AML)和了解你的交易(KYT)义务,及时识别和报告可疑交易,防止非法资金流入平台。这不仅保护了平台的声誉,也保护了用户的资产安全。交易所应定期更新和优化其反洗钱和 KYT 系统,通过技术手段提高监测和预警能力。

- 资产保护措施:交易所应建立更严格的资产保护措施,确保用户资产在未经同意的情况下不会被随意划扣。可以通过引入第三方托管或保险机制,进一步保障用户的资产安全。交易所还应提供多重身份验证和安全防护措施,确保用户账户的安全性。

这起事件或许是个个案,也或许会另有隐情,但这个事件的暴露,其实反映了在 Web3 行业全球化的背景下,币圈的朋友时常会面临到的法律难题。

在曼昆律师在日常的工作中,经常会遇到客户的跨境法律服务需求。有因为参加项目投资产生纠纷的,有被海外的某个项目方 CX 给骗钱的,也有作为境外某个项目的用户而产生的法律纠纷。很多时候,合同的一方要么是公司注册地在海外甚至离岸地区,要么约定的是海外仲裁且适用海外某国家的法律,签约时没注意,等到真要拿起法律武器的时候,才发现这武器重达千金,维权成本过高,导致当事人只能自认倒霉。就像这个事件中的当事人感慨的那样:普通用户面对这种复杂的跨国诉讼时,几乎无力反抗。

希望作为行业龙头的某安法务负责人,能够妥善的处理好此事,为同行打一个合法合规、用户权益保障的榜样。

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。